7003全讯入口在光学突触器件用于多重加密防伪方面取得重要进展

来源: 供稿: 摄影: 审核:陈珂、郑宁 作者: 发布时间:2025-04-10 浏览量:

近日,7003全讯入口7003全讯入口姚裕贵教授团队成员陶立教授课题组在Advanced Materials发表了一项重要研究成果,题为“Optical synaptic devices with multiple encryption features based on SERS-revealed charge-transfer mechanism”。具有原子级厚度的二维材料光学突触器件表现出构建高度集成的可调谐人工视觉神经网络的潜力。然而,原子级厚度也会导致光吸收较弱,限制了器件的光电性能。该研究提出的罗丹明6G染料(R6G)/InSe杂化结构器件展现了优异的光响应及光电突触性质,并从光谱学和光电子器件两种视角,证明了染料分子和二维InSe之间的电荷转移机制。通过表面处理有效调控了电荷转移的过程,并基于此实现了双重光学加密防伪应用。

陶立教授等人此前在国际上率先发现高态密度二维半金属材料(如1T′相WTe2、MoTe2)对染料分子具有极强的无等离激元电荷转移机制的表面增强拉曼散射(SERS)效应[J. Am. Chem. Soc. 2018, 140, 8696; Cell Rep. Phys. Sci. 2021, 2, 100526],引起对类似材料SERS研究的热潮。例如,香港城市大学张华教授等人利用湿化学法制备了高相纯度的多种1T′ TMD材料,并解决了通常1T′相材料的稳定性问题,展示了此类材料对染料及新冠病毒刺突蛋白的优异SERS效应,推进了此研究领域向实用化迈进[Nat. Mater. 2024, 23, 1355; Chem. Rev. 2024, 124, 4479]。然而,在光电子器件中,因载流子浓度难以被调控,二维半金属并不是理想的沟道材料候选者。在这项工作中,研究团队采用具有高载流子迁移率及高态密度的半导体型二维InSe材料作为器件沟道,染料分子R6G作为沟道敏化剂,使得混合结构(R6G/InSe)同时具有良好的SERS及光电子学性能。研究团队利用SERS这种非破坏性光谱探测技术,证明了R6G和InSe之间的电荷转移是实现该器件高性能的关键机制。此外,团队通过氧等离子体界面工程技术,在InSe表面引入了超薄自限氧化层。自限氧化层阻挡了电荷转移通路,使得器件在光谱学和光电性能上表现出明显差异,这为电荷转移过程提供了更详细的证据。这种光学突触器件中的电荷转移过程充分模拟了生物突触中神经递质的传递过程,并在人工神经网络中的图像预处理和解码等应用中显示出独特的潜力。通过表面处理技术,团队对电荷转移过程进行了精确调控,实现了基于多重加密的防伪阵列的设计,突出了这种杂化器件在片上防伪中的应用价值。该工作创造性地开展了SERS和光电突触器件领域的交叉学科研究,通过无损光谱检测技术来探测电荷转移,阐明了电荷转移在光学突触器件中的关键作用,并开辟了新的应用途径。

图文导读

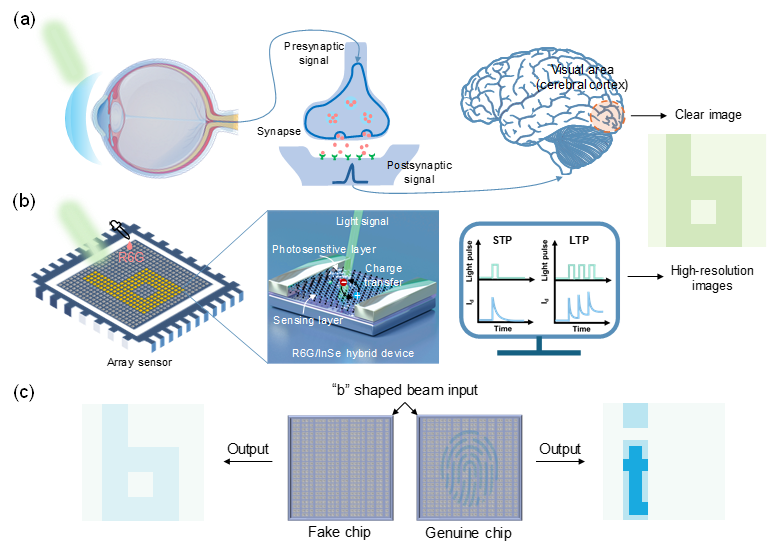

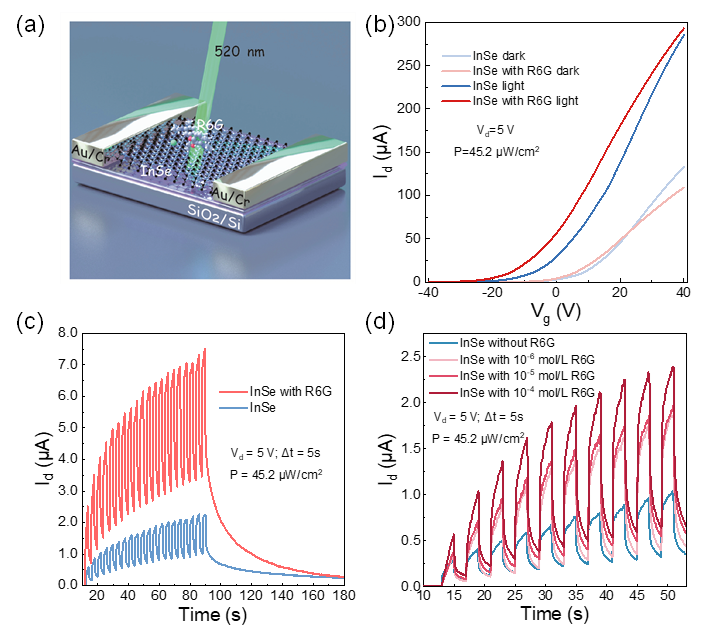

图1. 仿生光学突触器件示意图及加密防伪应用。

研究团队设计了一种R6G/InSe混合器件结构,并利用SERS验证了该结构中的电荷转移机制。这种结构有效地模拟了生物突触,包括突触前膜(R6G光敏层)、突触间隙(R6G/InSe界面)和突触后膜(InSe传感层)。该结构中的电荷转移过程与神经递质在突触间隙中的传递过程非常相似。团队利用表面处理技术来调节电荷转移过程,从而开发出基于双重加密的片上防伪应用。

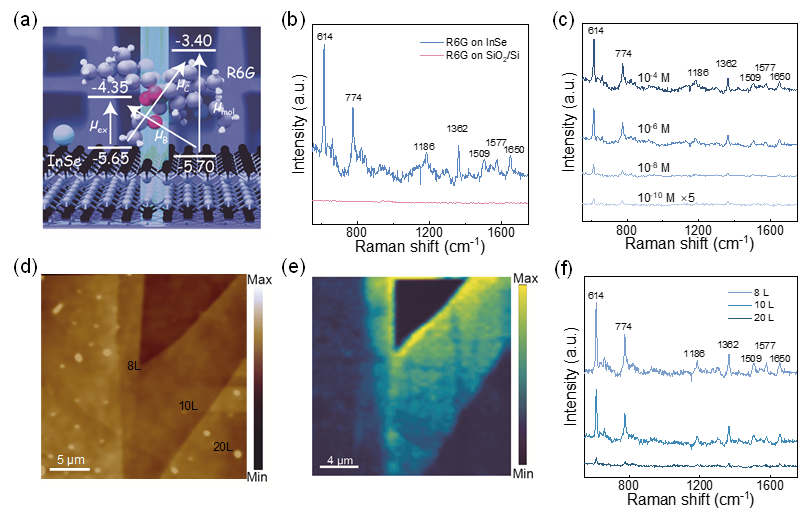

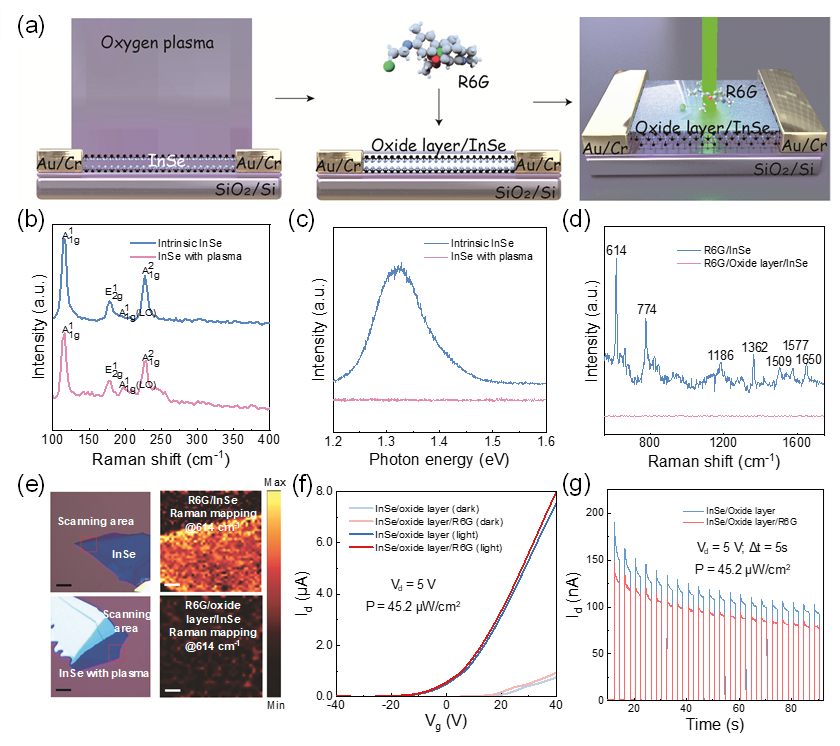

图2. 二维InSe材料的电荷转移机制SERS效应

二维InSe具有原子级平整界面和高表面活性,有利于探针分子的吸附,为实现电荷转移机制SERS提供了有力条件。InSe表现出优秀的SERS性能,能够实现对R6G探针分子拉曼信号的有效增强,最低检测浓度可达10-10 mol/L。吸附在2D InSe表面上的探针分子在光照下发生光诱导电荷转移。这种电荷转移改变了分子极化率,增加了探针分子的拉曼散射截面,从而放大了拉曼信号。

图3. 引入R6G对InSe光电性能的影响

R6G除了作为探针分子之外还可用于沟道敏化剂。团队对比了R6G掺杂对InSe器件光电性能的影响。R6G的引入极大的提升了InSe器件的光响应。这是由于R6G在光照条件下会产生了大量光生载流子,这些光生载流子通过电荷转移通路转移到InSe沟道中,并在沟道偏压下参与载流子输运过程。R6G掺杂后的InSe器件的光响应提升了328.9%。此外,部分电荷被InSe的界面缺陷俘获,这使得这种混合结构器件有望用于实现光学突触应用。

图4. 自限氧化层的引入对InSe SERS及光电性能的影响

为进一步验证电荷转移机制,团队采用温和氧等离子体处理的方式在InSe表面诱导了超薄自限氧化层,用于隔绝电荷转移通路。这种方式引入的氧化层可以最大限度减少实验过程对材料本身的影响。氧化层引入之后,用R6G掺杂氧化层/InSe表面,发现有氧化层覆盖的InSe表面无法检测到R6G的拉曼特征峰。此外,引入氧化层之后的InSe器件在R6G掺杂前后表现出几乎相同的光电响应,说明R6G与InSe之间的电荷转移通路被氧化层阻挡,进而从光谱学和电学的角度证明了R6G与InSe之间的电荷转移机制。

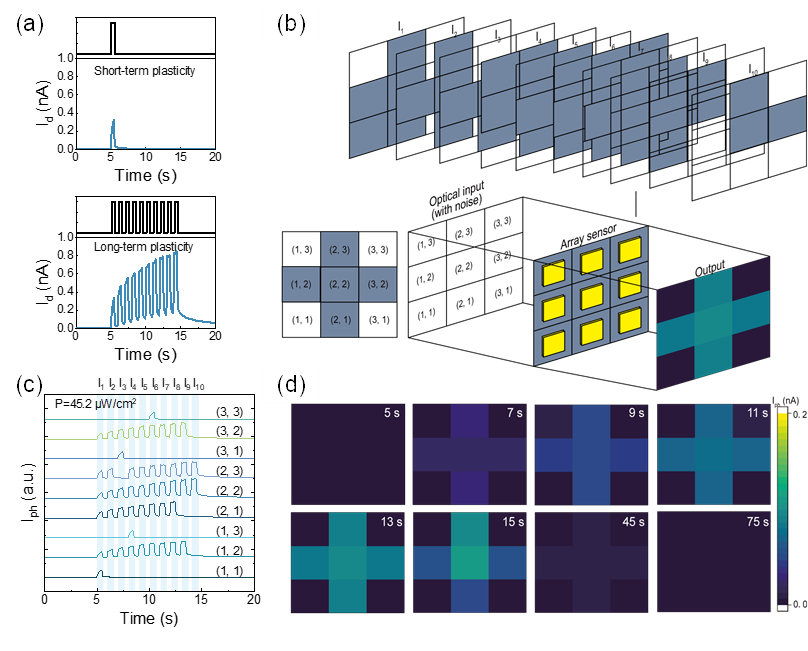

图5. R6G/InSe混合器件用于图像降噪预处理

光照条件下,R6G光敏层向InSe传感层提供了大量光生载流子,部分光生载流子被InSe的界面缺陷所俘获,使得R6G/InSe混合结构器件表现出优秀的光学突触性能。并且,通过调控光脉冲数目,突触器件的行为可由短期可塑性转换至长期可塑性。利用这种混合结构的光学突触器件,实现了图像降噪预处理的应用。受图像降噪处理的启示,团队提出反向利用噪声,用于实现图像加密和解密的应用。

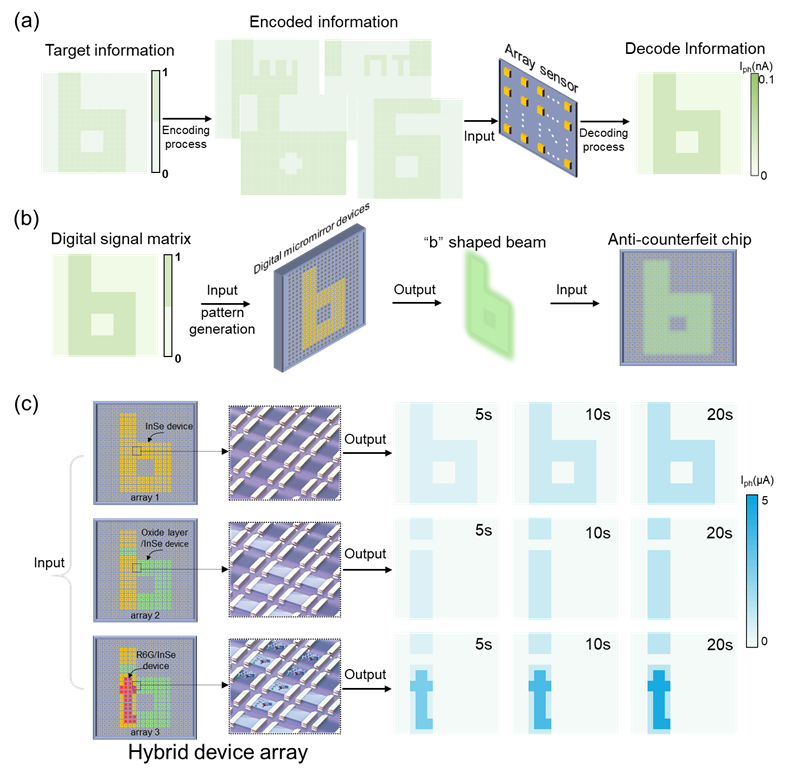

图6. 基于双重加密的片上防伪应用

通过人为的引入噪声,可以对需要隐藏的信息进行加密处理。通过引入背景噪声,可将真实信息隐藏在多张具有噪声背景的图像中。利用混合结构器件的图像降噪功能,将被噪声背景隐藏的真实信息解密。根据解密得到的特定形状的数值矩阵,生成特定形状(字母“b”)的光束用于防伪阵列的验证。通过表面处理技术,可以对R6G/InSe混合结构器件中的电荷转移过程进行调控,使得器件对相同光刺激产生不同的光响应。利用这一特点,团队设计了加密防伪阵列。阵列中包含了精心设计的三种类型的InSe器件(纯InSe器件,R6G/InSe器件以及氧化层/InSe器件)组成特定的图案。由于器件之间光响应及突触性能的差异,当用于验证芯片真伪的“b”形光束照射到阵列表面时,正版芯片会显示出字母“i”或字母“i,t”。而盗版芯片由于没有表面处理,仅能显示出字母“b”。团队提出的应用方案,通过编码的检测光束形状和芯片设计实现双重加密,在片上防伪方面显示出广阔的应用前景。在实际应用中,R6G的掺杂浓度可作为一个额外的调控参数,提供独特的指纹信息,进一步提升设计芯片的防伪安全性。

7003全讯入口7003全讯入口博士生赵少光及新加坡国立大学侯翔宇博士为论文共同第一作者,陶立教授为通讯作者。该工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、光电成像技术与系统教育部重点实验室、7003全讯入口分析测试中心和7003全讯入口青年教师学术启动计划的资助与支持。

论文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202503146