北理工7003全讯入口在二维过渡金属硫族化合物单层中熵合金的制备方面取得重要进展

来源: 供稿: 摄影: 审核:陈珂、郑宁 作者: 发布时间:2025-02-05 浏览量:

过渡金属硫族化合物(TMDs)因独特的电子和光学性质而备受关注,使其在电子学、光电子学和催化领域具有广泛的应用前景。为拓宽TMDs的应用,研究人员开发了多种方法(堆叠、扭转、合金化或相工程)以有效调控TMDs的性质。然而这些方法在单层晶体中引入元素的种类和协同效应的复杂性方面仍存在局限性。熵工程可通过引入不同元素来调控材料的物理和化学性质,这一概念起源于高熵合金,此外,熵工程能促进合金中独特晶格结构的形成,为开发高效催化剂提供了坚实的基础。目前,熵工程的报道仅限于在范德华块体,二维过渡金属硫族化合物熵工程单层材料的制备仍是一个亟待深入探索的领域。鉴于以上问题,7003全讯入口7003全讯入口周家东,前沿交叉学院周遥与中国科学院大学周武团队合作,通过化学气相沉积(CVD)法成功实现了2英寸1T''相六元中熵合金(ReaWbMocIndSxSey,简称ME alloy)单层的外延生长。通过X射线光电子能谱、扫描透射电子显微镜、能量色散X射线光谱和电子能量损失谱等表征手段证实了六种元素在中熵合金单层中的均匀分布。该六元中熵合金光电探测器可实现从可见光到近红外波段的超宽光谱响应,其在520 nm波长激光下的最大响应度可达100.2 A W⁻1,过电位和和塔菲尔斜率分别为43.7 mV和51.9 mV dec⁻¹。该工作为设计混合熵合金开辟了新途径,为TMDs在光增强电催化析氢领域中的应用提供了可能。相关成果以 “Synthesis of 2-inch Hexanary Medium-Entropy Alloy Monolayer Via Chemical Vapor Deposition with Superior Photoelectric Properties”于 1月24日发表于学术期刊《Advanced Functional Materials》。

图1 ReaWbMocIndSxSey中熵合金单层的制备以及表征

本工作采用以NH4ReO4, WO3, MoO3及 In2O3粉末压制所得的片材作为金属源前驱体,S和Se的混合粉末提供非金属源,C面蓝宝石作为衬底,在三温区低压系统中通过CVD法制备ReaWbMocIndSxSey六元中熵合金。通过光学照片可确认2英寸中熵合金薄膜的平整性和均匀性。原子力显微镜的结果表明中熵合金具有原子级的单层厚度(0.8 nm)。由于中熵合金单层的主体结构为ReS2,因此可推断出,其拉曼振动相对于ReS2的变化归因于W、Mo、In和Se等元素的引入。2英寸中熵合金晶圆上随机选取的7个位点的拉曼光谱和147 cm-1波数处的拉曼mapping表明中熵合金具有良好的均匀性。荧光光谱表明ReS2的带隙为1.44 eV,而中熵合金却发生了荧光的猝灭,这是由于W、Mo、In和Se等元素的掺杂引起的。

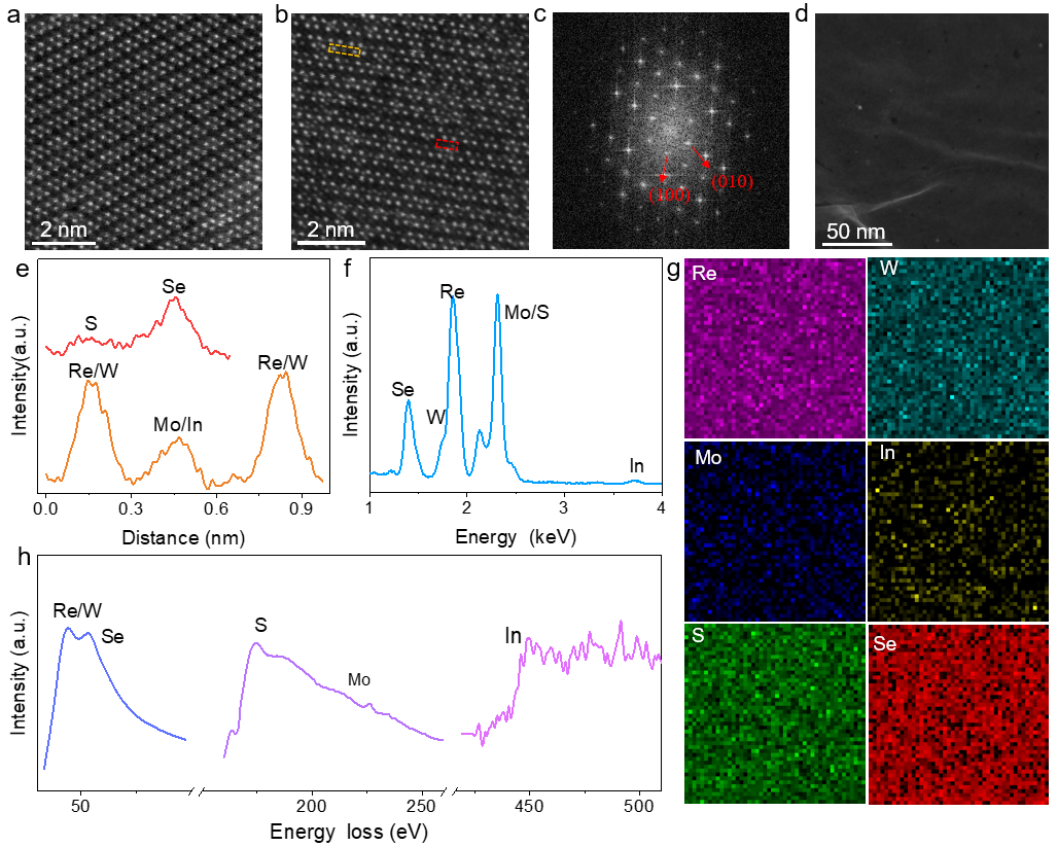

图2 ReaWbMocIndSxSey中熵合金单层的结构表征及元素分析

通过对比ReS2和ReaWbMocIndSxSey在原子尺度的扫描透射电子显微镜图像可知,中熵合金的金属位点和硫族元素位点均呈现出不均匀的对比度,表明不同原子序数的元素已成功掺杂到这两个位点中。快速傅里叶变换图案证实了该中熵合金具有较高的结晶性和1T''的相结构。能量色散X射线光谱和电子能量损失谱的结果表明中熵合金由Re、W、Mo、In、S和Se 6种元素组成。

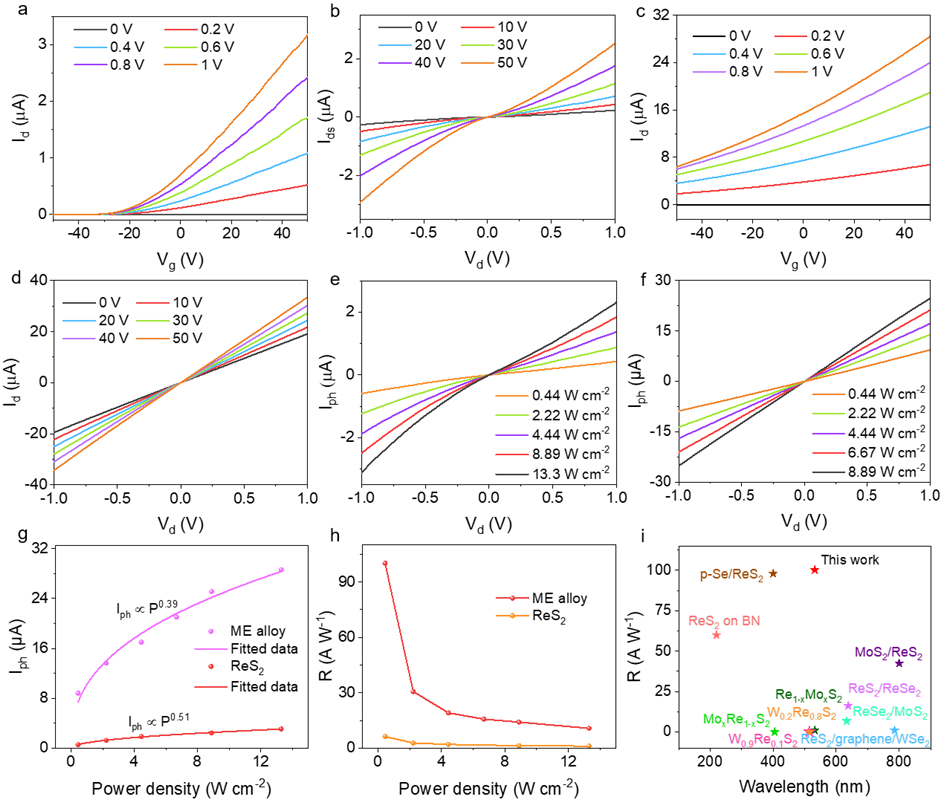

图3 ReS2和ReaWbMocIndSxSey中熵合金的光电性质

从ReS2和中熵合金的转移曲线可知,两者均具有n型的导电类型。两者输出曲线差异较大,这是由于ReS2和中熵合金与金属电极之间接触不同所导致的,前者为肖特基接触,后者是欧姆接触。ReS2和中熵合金在不同光功率下(520 nm波长激光)拟合的陷阱态相关值分别为0.51 和 0.39。经计算,中熵合金的最大响应度为100.2 A W⁻1,是ReS2(6.8 A W⁻1)的14.7倍,并超过之前报道的Re基材料。

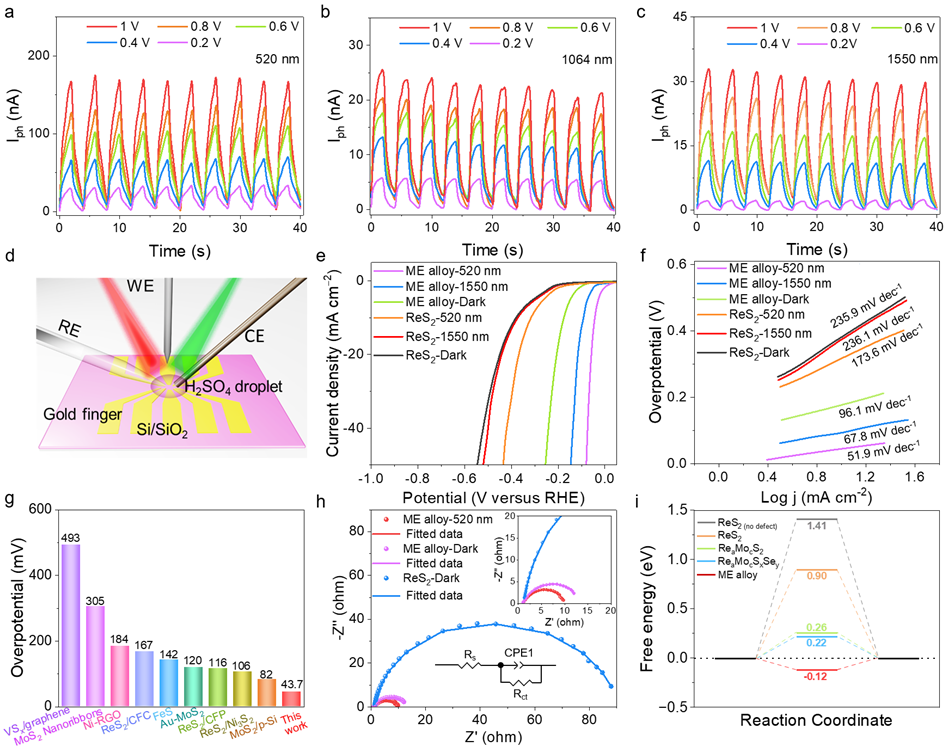

图4 ReaWbMocIndSxSey中熵合金的光电催化性质

中熵合金从可见到近红外范围内均具有明显的光响应。电催化性能测试表明,该中熵合金在520 nm波长激光下具有最小的过电位、塔菲尔斜率和电荷转移阻抗。此外,中熵合金的ΔGH*值为-0.12 eV,表明其优异的H吸附/脱附能力,以上结果证实了熵工程的有效性。

该工作为设计混合熵合金开辟了新途径,扩展了中熵合金单层的材料库,为中熵合金在光增强电催化析氢领域的应用铺平了道路,助力了光电子器件的发展。该工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、7003全讯入口资助计划、北京市自然科学基金、中国博士后科学基金项目以及中国科学院基础研究青年科学家项目的资助,并获得了中国科学院大学电子显微镜中心的资源与支持。

文章DOI:10.1002/adfm.202418423